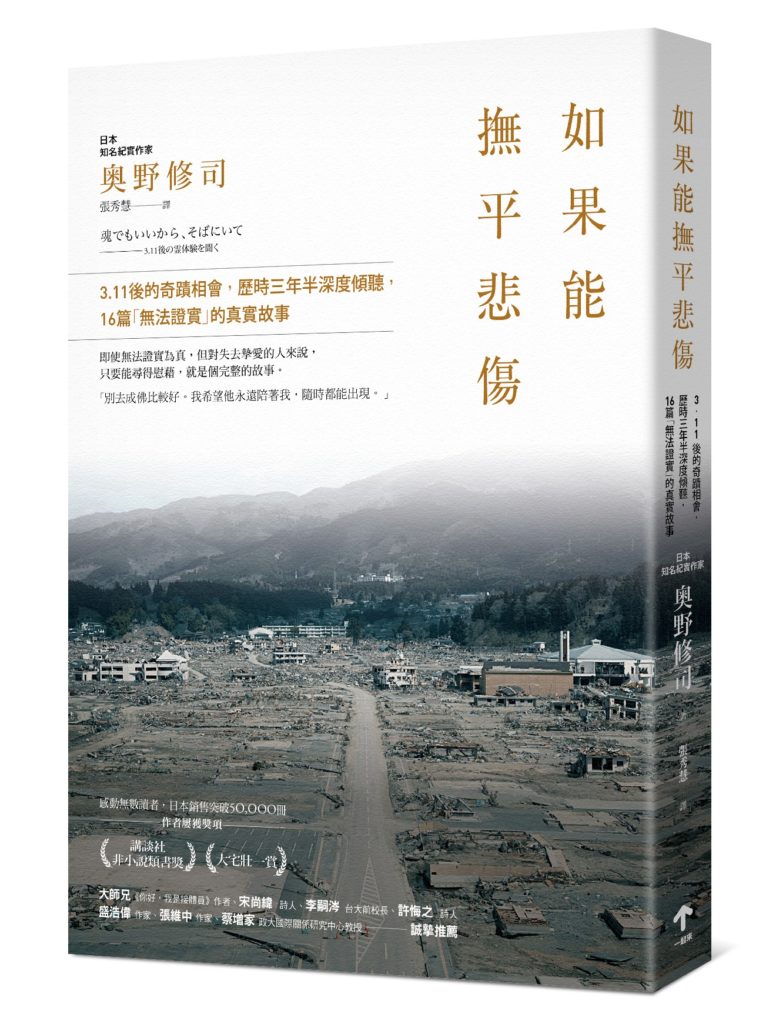

(三一一海嘯後的沿岸)

●本文摘選自《如果能撫平悲傷:3.11後的奇蹟相會,歷時三年半深度傾聽,16篇「無法證實」的真實故事》一書。一起來出版授權轉載。

2011年的東日本大地震的消息曾讓許多人心碎。

當時,海嘯漫漫淹沒一切的瞬間轉播在台灣媒體,畫面中熟悉的景象崩毀──即便相隔大海,不曾親身待在現場,多數人的內心仍不敢置信,接著轉為震驚、不安,最後是無止盡的悲痛和沉默。

相隔了一座海洋,如此災難好似有著傳染性,讓許多人的心也經歷了巨大創傷。

若是聽聞都能有如此衝擊,那麼,真正親歷海嘯那些生命永遠轉向、死裡逃生的那些人,感受究竟又是多了幾倍?

肯定是深不見底。

然而那數之不盡的悲傷,事隔多年將如何轉化?

對海岸來說,悲傷會隨著潮水逐漸退去。

對城市來說,假使資金足夠,要重新搭建物質世界諸如房屋、道路與公共建設,也並不困難。

而對於當事人、對於當事人與罹難者的情感來說,卻有些部分用再多的錢都無法撫平、重現。那又該怎麼辦?

日本資深記者兼紀實作家的奧野修司,給的答案,竟然是「鬼」。

﹝日和大橋,位在受災最嚴重的石卷市﹞

在《如果能撫平悲傷》中,龜井先生是受訪者之一。他在海嘯中失去妻女,一度放棄人生,亟欲追尋妻女的腳步──直到他看見妻女的幽魂。他在受訪時說:「只要黑暗的另一端有光,只要靈魂是存在的,那我們就一定能見到面……如果連這點希望都沒有,活著還有什麼意義?」

當然,「不理性」的故事總是很容易被世界遺忘,然而《如果能撫平悲傷》所記敘的這十六個故事,卻象徵了看似強悍的日本民族撫平悲傷的方式。

歷經三年半的無數追訪、選擇與紀錄,橫越了此世與彼世、科學與非科學分界,本書流露出的,並非沉浸過去的悲傷,而是迎向未來的希望。

思念在某些時候會化成靈魂,而靈魂又勾起不捨。

面對巨大壓力時,交錯著現實與超現實,「靈魂」居然是人類舒緩寂寞與痛苦的方法,也是對於超乎自身理解能力的悲劇的解答。

內文摘錄

1我哪裡也不去

──龜井繁先生的經歷

我在仙台車站轉乘常磐線,前往宮城縣南部的亘理郡。一路上,東北本線的風景和常磐線沿途完全不同。窗外的景色異於北方,天際相當遼闊,地勢看起來十分平坦,一路延伸至海岸線,彷彿原野就在眼前開展。從前,或許可以看到建築物,不過都因為海嘯而倒塌消失了,就連原本聚集在此處的村落也只剩得水泥地基,像是被硬生生拔除,絲毫沒留下半點痕跡。據聞,這一帶有將近一千人死於海嘯。

抵達亘理郡前的三十分鐘,我跟坐在隔壁、原為草莓農的老人交談,根據他的說法,這裡的草莓農業一度相當繁榮,不過在海嘯摧殘之後,幾乎所有溫室都被沖走,現已積極修復至原本的狀態。然而,溫室的價格高得難以想像,甚至相當於一間房子。

「你很懂嘛。受海嘯影響的眾多農家,當中只有少數人仍有錢重建。震災後,城市裡握有資金的人來到內陸區重建溫室,然後雇用我們這些年事已高的草莓農。」

與老人閒談之下,三十分鐘很快就過去了。我在亘理車站搭上接駁公車,往相馬前進。下了公車後,龜井繁先生(44)已經在那裡等我了。我們先去看龜井先生與家人住過的房子殘骸周遭。

車子行駛在國道六號線,朝南方前進。左側隱約能看見太平洋,此處距離海岸線應該不超過三公里。

「震災發生時,海嘯沖到這條路前方大約一百公尺處。」

這一帶的海岸都屬於淺灘,沙灘一直延伸到大海裡。漁業方面則是以北寄貝、鰈魚等棲息在沙地的魚貝類為主。在江戶時期之前,這沙灘是一片鹽田,而跟鹽田並列的就是連接仙台、江戶兩地的「江戶海岸公路」。在這片風光明媚的土地上,海岸地帶被稱作「宮城的湘南」,這裡住了發現痢疾桿菌的細菌學家志賀潔,以及出身仙台的文人墨客。

現在已看不到受衝擊的房屋殘骸了,道路恢復整齊,農業用溫室及工廠也都開始建蓋,完全無法想像海嘯曾沖到國道六號附近。但在車上,龜井先生這樣說。

「復原與支援需要大筆金錢,牽扯到經濟上的問題。雖然這是必然,但對於失去至親的人來說,無論經過多少年都難以復原。」此時,只聽見車窗外的風聲呼嘯而過。

龜井先生的住宅遺跡位於車站附近,由於臨近海洋,所以能嗅聞到浪潮味。車站前有一家很像販售亭的雜貨店,看來這一帶應該原為住宅區,現在卻絲毫看不出來,就只是一片荒蕪原野。像我這種局外人難有深刻的體會,但熟悉周遭環境的人,一定難以接受眼下的光景。雖然是鄉下,但也曾經商店林立,現在卻有如神隱一般憑空消失。

龜井先生站在馬路中央,瞇起眼睛,似乎這樣做就能喚起地震前那人潮穿梭的街道。

「只要來這裡,我不管過了幾年還是無法相信眼前所見。」

龜井先生喃喃自語。接著指向山邊。

「我家被沖到國道那裡。」

當時,家中一歲十個月大的次女與三十九歲的妻子,一起跟著房子被海嘯沖走了。這裡是龜井太太的娘家,因為太太是獨生女所以他們才搬來跟父母親一起住。

亘理郡遭海嘯侵襲當天,龜井先生在照護機構工作,而小學四年級的長女在離家約一公里遠的學校上課。

「長女平安無事嗎?」

「嗯嗯,我岳父去學校接她,回家途中看到海嘯沖過來,慌亂之下逃到高處的神社。爬到神社之後,海嘯就沖到神社下方了,真是千鈞一髮。如果再往前走一點,女兒跟岳父恐怕也會被沖走,非常驚險。家長還沒來接的其他小學生,全都跑到學校的屋頂上,也逃過一劫。老師們原以為我家女兒已經過世,震災後再相遇時,還嚇了一大跳。

妻子和次女待在家裡,或許正在等著阿公跟姊姊回家。聽說我家附近的海嘯有十多公尺高。」

「現在說這個只是多餘,不過,開車去接姊姊的時候,如果媽媽他們跟著一起去就能逃出來了。」我說。

「不是開車,是騎腳踏車。」龜井先生低聲說,然後陷入沉默。

「後來我才知道,因為岳母開車去醫院,所以岳父才會騎腳踏車到學校接長女。

如果現在還在埋怨『要是有另外一台車就好了』的話,那可能會沒完沒了。但遺族就是會這樣胡思亂想。」

龜井先生工作的照護中心,距離家裡大約十分鐘車程。這件事也讓他相當懊悔。

「簡直近在咫尺,如果馬上趕過去就好了。可是因為照護中心開幕,我才會留下來幫忙。

那裡是專為老人設置的機構,由於地勢較高而不受海嘯衝擊。地震之後,頂多就只是稍微檢查一下。想到這點,就非常後悔為何自己不去救自己最愛的人。現在的罪惡感也絲毫不減。從那裡又不用多久,只要十分鐘而已,只要想去還是去得了的,這個想法不斷出現在我腦中,讓我十分懊悔。那時,如果我能不顧其他人勸說,執意去接家人就好了。海嘯來的地方是屬於沉降海岸的三陸。我心想,要是有什麼危險,電視新聞應該會報導,錯就錯在根本沒料到會有海嘯。

我因為聯絡不上妻子心裡七上八下,然後沒過多久,從手機行動電視看見氣仙沼已成一片火海,仙台海岸也發現了許多屍體,還有許多更加令人擔心的新聞。不過卻沒有聽到我家一帶的新聞,想說應該沒問題。太陽下山後,終於離開公司要回家看看,結果全都沉在水底,完全沒辦法靠近。

隔天早晨,太陽出來之後,我往城裡望去,原本的住宅區都變成了沼澤,靠山的那一邊,盡是一片散亂的瓦礫。去避難所也找不到妻子和女兒。平地上根本沒有能逃跑的地方。是不是來不及逃?我越想心裡越是不安,已沒有心思去在意他人目光,眼淚不聽使喚地落下。為什麼我沒去救自己心愛的人呢?尤其是知道發生地震到海嘯到達,中間有一個小時的空檔,讓我更加懊悔。應該有時間去救他們的,我就這樣不斷自責。現在仍覺得十分罪惡。

過了兩週,才找到我的妻子跟女兒。一想到這段時間他們全身冰冷地躺在那裡,我有好長一陣子根本無法洗熱水澡。只有我洗熱水澡的話,實在太對不起妻子跟女兒了。」

房子只剩下水泥地基。這裡應該也會整理吧?我詢問站在房子殘骸的龜井先生,他的神情悲傷。

「只要房子地基還在,我就可以想起當時的事。如果把這裡剷平,我就沒有能慰問亡靈的地方了。其他人應該也跟我一樣。反正這裡沒有那麼多居民,所以如果沒有用到,就維持原樣不要去清理。我想,遺族都想跟往生者度過剩下的歲月吧!」

後來龜井先生和長女一起回老家生活。因為在高地,所以不必擔憂海嘯侵襲。長女現在是個高中生了。

佛壇放在六張塌塌米大的房間,披著新娘頭紗。牌位旁的相片上,龜井太太抱著次女,露出甜美笑容。佛壇四周放置了許多供品。在海嘯中失去孩子的父母親應該都會這麼做吧,除了孩子喜愛的玩具和食物,也會擺一些充滿回憶的物品,把狹窄的佛壇放得滿滿的。也有像是從瓦礫堆找回的繪畫板、羽子板、皮卡丘布偶、米老鼠和麵包超人玩偶還有球等,東西多到像是要淹沒整個房間。

長女雖然不常提到過世的母親與妹妹,但只要收到禮物或在遊樂中心贏來東西,都會放到佛壇上,然後跟母親與妹妹報告。

佛壇上並置著一大一小的骨灰罈,是妻子和女兒的骨灰。通常,失去孩子的人不會做納骨儀式。因為不願把年幼的孩子放在那冰冷的寺中,龜井先生也一樣。

「聽說不納骨入寺就無法成佛,但如果成佛就會離開的話,那不要成佛比較好。希望能夠留在我身邊,隨時都能夠出現。」

兩人的遺體在三月二十四日被找到,由於罹難者實在太多,當地並沒有合適的地方能火化。「要把心愛的人的身體燒掉」,龜井先生煩惱了好一陣子,最後實在沒有其他辦法,於是也開始找火葬場。最後在住山形的朋友幫忙之下,於二十八日在山形進行火葬。就是在那天晚上,發生了不可思議的事。

「該從何講起……火葬儀式結束之後,我到朋友家住,半夜醒來眼前站了兩個人。妻子戴著口罩蹲著,女兒靠在她身旁向我招手。只不過這個畫面,就像電視節目播畢的雪花畫面那樣,只依稀看得見輪廓而已。是妻子跟女兒來看我了,我邊哭邊伸出手,然後就醒了。這時很確定是作夢。我環顧四周,知道自己醒著,確認是住在朋友家之後,才再次閉上眼睛,但即使閉上眼睛還是可以看到那模糊的畫面。

她們沒有講話,就只是一直向我招手。

可能是因為在意臉上的傷才戴上口罩。我邊哭邊喊著『過來啊,快過來啊』。

但在那之後,她們好久都沒來我夢裡。隔年的一周年忌日,我突然再次夢到相同畫面。她們旁邊多了一個人,是一位我不認識的老爺爺或老奶奶,應該是在那個世界認識的人吧。醒來之後,我把夢到的內容記在筆記本上。」

龜井先生把這件奇妙的事情寫在筆記本,並且把夢中所見也畫在一旁,讓整件事變得更加寫實。二○一一年三月二十八日的筆記本上寫了這段話。

就算從夢中醒來,只要再閉上眼睛又會看到她們。這絕對不是夢!是她們的靈魂。「過來啊,快過來啊……」。邊哭邊伸出手,但她們只是在遠方揮著手。好難過……真的好難過。真的沒辦法再抱緊她們嗎?

而隔年的三月十二日,筆記本是這樣寫的。

夢。女兒穿著紅色衣服,站在爸爸的左前方,隨著音樂晃動身體。「真是可愛!」我哭著醒來,再把眼睛閉上,畫面跳到了火葬之後。女兒揮著手,身旁的人看起來像是媽媽。是誰?可以看到人。我張開眼睛,坐起身來,確認一下是夢境或現實,然後又再閉上眼睛,畫面留在那。光線昏暗,如同收訊不良的電視。在南國之境,靈魂就像一般路上行走的陌生人。

「對我來說,最希望的就是死後能與妻女相聚。所以她們得是靈魂才行。只要黑暗的那一端有光,只要靈魂是存在的,那麼我們就一定能見到面。如果連這點希望都沒有,活著還有什麼意義?」

龜井先生所參加的「遺族會」中,有人在夢裡見到自己離世的孩子,而且每次夢見都長大一些。但龜井先生夢中的老婆和女兒,不管過了幾年,都跟離世時一模一樣。

●本文摘選自《如果能撫平悲傷:3.11後的奇蹟相會,歷時三年半深度傾聽,16篇「無法證實」的真實故事》一書。一起來出版授權轉載。

延伸閱讀

作者資訊

「步步日本」網站於2009年9月30日起開始營運,是由經營導遊書豐富經驗的日本MEDIA PORTA出版社(株式会社メディアポルタ)所成立的旅遊網站。提供旅客最新、最在地的日本情報,介紹日本的吃喝玩樂、新鮮商品、文化觀察或心情點滴,讓喜歡到日本旅遊的台灣人,可以為自己規劃出一段個性旅程。